京津冀臺籍中青年唐山感受抗戰精神與工業新貌 盼兩岸越走越親

中新網唐山9月8日電 題:京津冀臺籍中青年唐山感受抗戰精神與工業新貌 盼兩岸越走越親

“在臺灣讀書時,歷史課本上關于抗戰的內容沒有詳盡介紹。”目前在北京工作的臺青王冠又在參觀完遷西縣喜峰口長城抗戰博物館后說,這次實地走訪,不僅看到更多兩岸共同的“歷史痕跡”,“也更讓我們銘記抗戰勝利的偉大意義與來之不易”。

9月5日至9月8日,由中華全國臺灣同胞聯誼會臺胞事務部、河北省臺灣同胞聯誼會、北京市臺灣同胞聯誼會、天津市臺灣同胞聯誼會主辦的“2025年京津冀臺籍中青年社會實踐活動”在河北唐山舉行,60余位臺籍中青年學員圍繞唐山歷史文化與現代發展等進行參觀交流。

在喜峰口長城下,“大刀隊”的故事引發學員們的共鳴和討論。

1933年1月,日軍侵占山海關,悍然進犯長城沿線,長城抗戰由此爆發。在民族大義面前,以宋哲元為軍長的國民革命軍第29軍開赴喜峰口一線抗敵,并由500名精兵強將組成大刀敢死隊夜襲敵營。將士們揮舞大刀,浴血拼殺,29軍及其大刀隊在喜峰口戰役中極大地打擊了日軍的囂張氣焰,《大刀進行曲》也由此誕生,響徹華夏。

9月6日,參加“2025年京津冀臺籍中青年社會實踐活動”的學員們在遷西縣喜峰口長城抗戰博物館參觀。 趙丹媚 攝

“面對裝備精良的日軍,中國軍人以血肉之軀拼搏,以奮不顧身的精神彌補裝備上的劣勢。”來自天津的第三代臺胞周津澤說,通過實地走訪抗戰遺址,他對民族大義面前中華兒女的不屈精神有了更多感悟,“長城般剛強不息的民族精神永遠屹立在每個中國人心中”。

唐山,這座“萬億之城”的產業發展,也引起學員們的廣泛關注。

第二次來到唐山的“00后”臺籍青年張慧哲說,童年記憶中的唐山大地震紀念碑與眼前繁華的現代城市仿佛重疊交融,展現出一座城市從創傷中重生、煥發新生機的巨大力量。

“特別是在曹妃甸港區看到了堪稱‘巨無霸’的40萬噸級大型散貨船在此停靠,在唐山機器人展示體驗中心,百余種機器人讓人大開眼界。相信這些產業與科技創新,會為兩岸青年提供更多合作機遇。”張慧哲說。

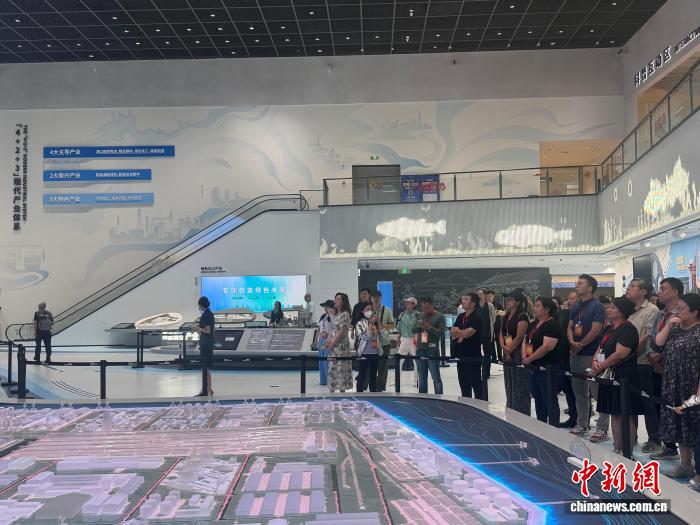

9月7日,參加“2025年京津冀臺籍中青年社會實踐活動”的學員們在曹妃甸城市館參觀。 趙丹媚 攝

作為多次參與全國臺聯臺胞青年夏令營、冬令營活動的志愿者,張慧哲常常向臺灣青年介紹大陸的發展。令她欣喜的是,不少臺胞因她的推薦選擇來大陸旅行。“有些重游的臺胞還會主動擔任‘導游’,向第一次來的臺胞介紹當地美食、文化。”這種“接力推介”讓張慧哲感受到兩岸青年交流的實際成效。

“兩岸青年聊著聊著,就會發現有很多共同話題。”張慧哲說,希望更多臺灣青年到大陸走走看看,親身感受這里的發展變化,“大家越走才會越親”。(完)(作者 趙丹媚 李玉素 劉曉陽)

來源:中國新聞網

編輯:王俏

責編:李志財

編審:劉福慶

監審:王勍