向綠而行 向新而興——秦皇島經濟技術開發區躋身全國32強背后的發展密碼

廠房林立、充滿活力的秦皇島經濟技術開發區。

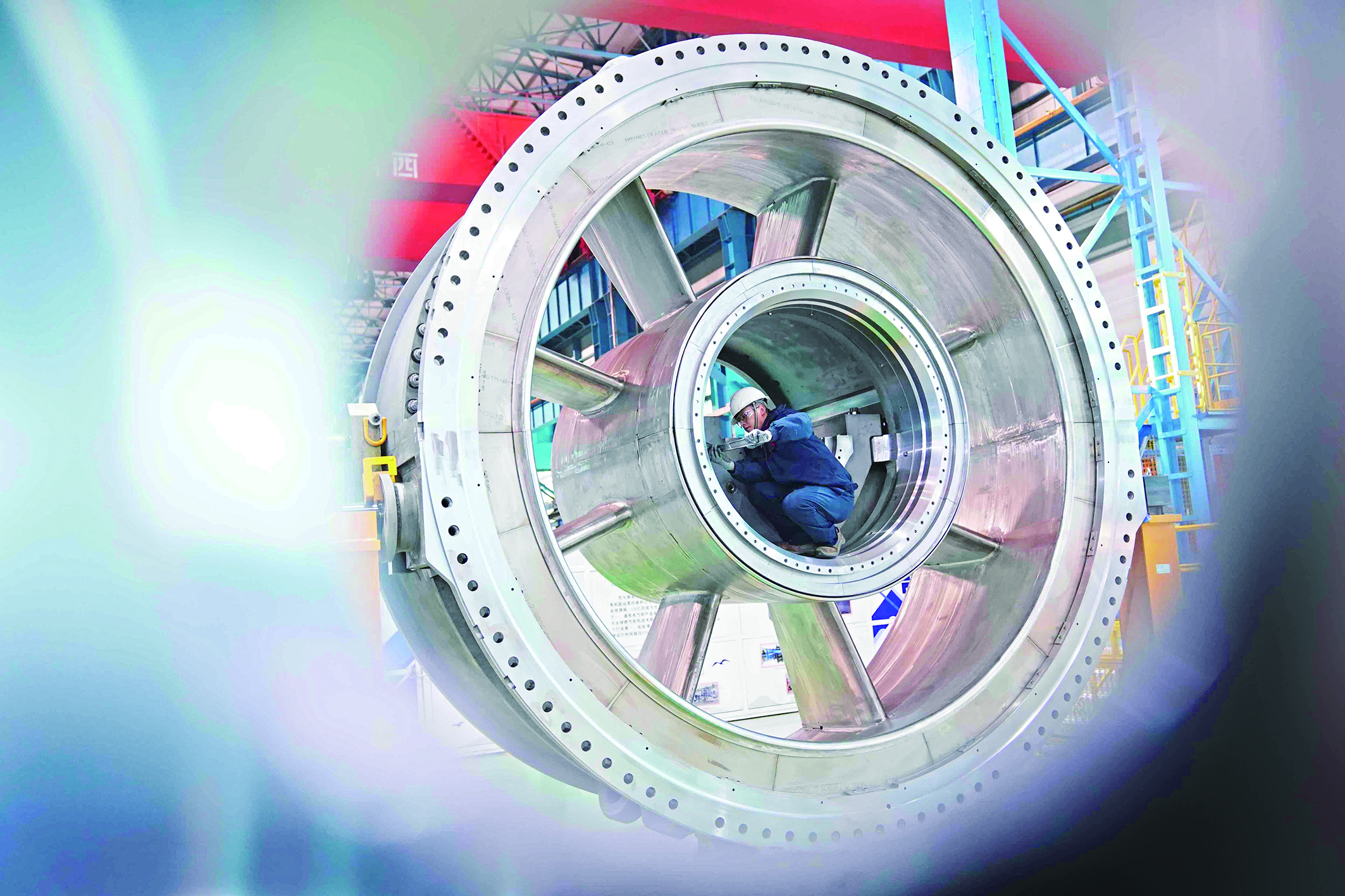

哈電通用燃氣輪機(秦皇島)有限公司工人在設備上工作。

哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司生產的核電設備裝船出海。

金風科技秦皇島北方海上風電產業基地一期項目廠房內,工人正在組裝風電設備。

中信戴卡股份有限公司工人在生產線上工作。

秦皇島星箭特種玻璃有限公司員工展示應用在“神舟十八號”飛船上的特種玻璃產品。

秦皇島首創思泰達環保科技有限公司工人在生產線上工作。

秦皇島日報 記者 李鐸 通訊員 王繼軍

今年年初,商務部公布2024年國家級經濟技術開發區綜合發展水平考核評價結果。在對229家國家級經濟技術開發區2023年度綜合發展水平情況的考核評價中,秦皇島經濟技術開發區(以下簡稱“秦皇島經開區”)以河北省榜首、全國第32位的成績交出了亮眼答卷。

作為河北省首家國家級經濟技術開發區,秦皇島經開區正以“綠”為底、以“新”為翼,在渤海灣畔書寫著高質量發展的新篇章。

搭建創新平臺

提升企業創造力

全球平均每3輛汽車里,就有1輛裝備了中信戴卡股份有限公司(以下簡稱“中信戴卡”)生產的鋁制車輪。

中信戴卡是全球最大的鋁車輪和鋁制底盤零部件供應商,現位列全球汽車零部件供應商百強榜第42位,鋁車輪產銷量自2008年起至今始終位列全球第一。

平均每兩天就有一款新產品上市,每天有一個新專利誕生。中信戴卡建有國家級企業技術中心,構建了從材料研究、產品結構優化到工藝實現“三位一體”的輕量化研發體系。

秦皇島經開區科技創新和大數據管理局局長張偉忠介紹,這些企業的產品稱雄市場,背后是強大的創新能力。

近年來,秦皇島經開區深化與京津地區的協同創新和產業協作,依托北京化工大學秦皇島環渤海生物產業研究院,建設河北省“工業醫院”,推動“京津研發、秦皇島轉化”。去年以來,已有18個高校成果轉化項目入駐秦皇島經開區,為產業發展提供科技支持。

5月28日,秦皇島市首家人工智能專業孵化器——秦皇島人工智能孵化器在秦皇島經開區數谷翔園揭牌。這個孵化器聚焦“人工智能+行業應用”、人工智能算力及大模型應用領域,通過引入國內外優秀團隊,與高校院所、頭部企業合作,匯聚算力、數據、模型等人工智能要素資源,為孵化企業提供關鍵共性技術及新型基礎設施服務,助力孵化企業在人工智能及行業應用領域實現關鍵核心技術突破。

近年來,秦皇島經開區深入實施創新驅動發展戰略,聚焦主導產業,圍繞產業鏈部署創新鏈,圍繞創新鏈布局產業鏈。工業大模型正在成為推動產業發展的加速器,其中,由濱沅國科(秦皇島)智能科技股份有限公司研發的大宗干散貨港口智慧生產管控系統,已開始在港口應用并不斷升級;由斑馬科技公司聯合中秦興龍公司共同研制的輪轂檢測大模型項目已進入測試階段,它將成為我國首個汽車輪轂行業檢測大模型,實現輪轂終檢環節智能化檢測99%以上的檢測率,對我國汽車輪轂行業的智能化、自動化發展起到積極推動作用。

目前,秦皇島經開區擁有高新技術企業192家、區域創新平臺109家,已認定國家級孵化器4家、國家級眾創空間1家、國家級科技型中小企業291家。

提升辦事效率

助力項目加速跑

5月29日,“天問二號”搭乘“長征三號乙”運載火箭,開啟深空探測新征程。

在“天問二號”上,有4款產品來自秦皇島星箭特種玻璃有限公司,其中一款是全新產品首次應用。這些特種玻璃如蟬翼般輕薄,卻堅如鎧甲。

“我們已為國家航天領域提供各種特種玻璃2000多萬片。”秦皇島星箭特種玻璃有限公司董事長盧勇說。

這家國家級專精特新“小巨人”企業,不久前剛經歷了一場“極速審批”。“從申請立項到發放‘四證’,只用了54天,真是太快了。”秦皇島星箭特種玻璃有限公司總經理盧奕霖說,有了這四個證,公司的新項目就可以開工建設了。

上述項目采用的“超前預審”審批模式,是秦皇島經開區激發內生動力,創新創造的新模式。秦皇島經開區行政審批局與城建委組建專班,通過“點單式服務”,模擬審批、容缺預審等方式,實現“拿地即開工”。

“我們在工程建設項目審批制度改革上積極探索、大膽創新,努力打造極簡申報、極速審批、極致體驗、極效落地,取得明顯成效。”秦皇島經開區行政審批局局長田小軍說,目前全區的新立項項目從立項到施工許可辦理完成,平均用時從過去的400多天減少到54天,創造了秦皇島經開區工程建設項目審批的“加速度”。項目驗收時間則由原來的9個工作日壓縮至兩個工作日,不動產登記時間由3個工作日縮短至1個工作日,驗收效率整體提高了75%。

“刀刃向內”的審批制度改革激發出強勁動能,秦皇島經開區在招商引資方面聚焦五大主導產業,構建“全員大招商”格局。今年以來,秦皇島經開區列入省市重點建設項目60個,總投資263.1億元;列入省重點前期項目13個,總投資87.37億元。其中,通過積極謀劃和跑辦,新增省重點前期項目7個,總投資36.41億元,省前期項目數量及新增數量居全市第一。

發展綠色“智”造

增強區域競爭力

7月11日,在哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司出海口基地碼頭,兩臺三代核電CAP1000蒸汽發生器即將發往我國南方某核電廠。

“這是我們生產的第5臺和第6臺三代核電CAP1000蒸汽發生器,標志著我國已完全具備三代核電CAP系列蒸汽發生器批量化制造的能力。”哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司生產制造部負責人李金漢介紹。

位于秦皇島經開區的哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司,是我國重要的集百萬千瓦級核電機組等產品制造和海運為一體的大型核能裝備制造基地之一,產品覆蓋國內外20多個核電站,包括海外首堆“華龍一號”蒸汽發生器、全球首堆高溫氣冷堆蒸汽發生器等。

“通過自主創新,我們形成了一套獨有的制造工藝和制造流程,實現了質量與進度的雙保障,得到了市場的充分認可,目前計劃生產的CAP系列蒸汽發生器已排到2030年。”李金漢說。

據了解,三代核電CAP1000蒸汽發生器作為核電站最重要、最復雜的主設備之一,單臺產品重達700噸,制造周期40個月以上,制造標準高、要求嚴、難度大,對核電廠安全穩定運行有著至關重要的作用,代表著機械設備制造技術的最高水平。

不遠處,與這家公司只有幾百米之隔的地方,一座現代化的風電制造廠房拔地而起……金風科技秦皇島北方海上風電產業基地一期項目于7月上旬剛剛投產,廠房內一片忙碌,工人們正在加緊組裝風電設備。

這個項目達產后,將形成年產100至150套14至20兆瓦海上風電機組機艙、葉輪、傳動系統的裝配及主機總裝能力。

“我們這個項目按照‘一區四園’的規劃布局,將打造秦皇島海陸風光儲一體化產業示范區,包括海上風電核心設備產業園、海上風電延伸產業園、教培工程產業園和科研實驗產業園。”基地項目經理羅丹介紹,項目建成后,將成為我國北方地區最大的海上風電產業基地。

這里的每一度電都流淌著“綠色基因”和“智造基因”。秦皇島經開區擁有山海關港區碼頭,域內風電電機、葉片、電纜、電氣設備生產企業集聚,發展新能源及智能裝備制造產業優勢明顯。目前,這里已集聚規模以上工業企業100余家,主導產品為船舶修造、燃氣輪機、核電主設備、光伏層壓機和特種玻璃等。

堅持以做大、做強、做優先進制造業為重點,秦皇島經開區不斷壯大新能源及智能裝備制造、汽車及零部件、糧油食品精深加工、精密電子信息技術及智慧消防、生物制造及康復醫療產業等五大主導產業,正在打造全省制造產業新高地。

編輯:王俏

責編:李志財

編審:劉福慶

監審:王勍