銘記歷史 緬懷先烈 | 馬蘭村的生死守護

長城網·冀云客戶端記者 趙嬌瑩 康紫祎 馮少玲

“沿著這條送報小路,就是晉察冀日報社的舊址小院。小院不大,但影響很大,《沒有共產黨就沒有新中國》《團結就是力量》等歌曲,還有白洋淀雁翎隊、狼牙山五壯士等膾炙人口的抗戰故事,都是從這里發出來,讓大家知道的。”7月初,保定市阜平縣馬蘭村黨支部委員梁林江站在晉察冀日報社舊址,向記者講述這座小院在抗戰期間的故事。

梁林江向記者介紹晉察冀日報舊址。長城網·冀云客戶端記者 康紫祎 攝

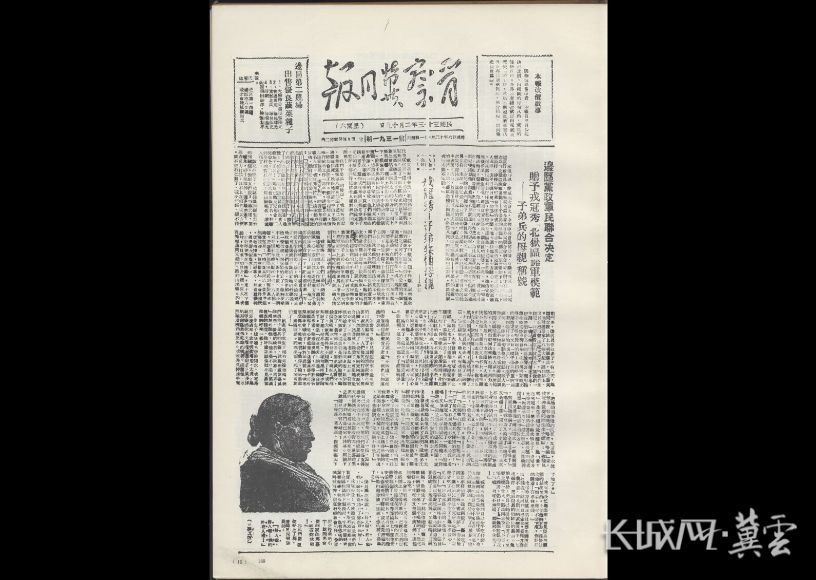

《晉察冀日報》原名《抗敵報》,是中共晉察冀邊區黨委機關報,也是黨在敵后抗日根據地創刊最早、連續出版時間最長、影響最大的報紙。1939年,時任社長兼總編的鄧拓帶領隊伍來到馬蘭,在日軍“掃蕩”中邊打游擊邊辦報,一張張報紙散發出去后,就像一顆顆子彈射進敵人的胸膛,被譽為“民族的號筒”。1948年6月15日,《晉察冀日報》和邯鄲市晉冀魯豫《人民日報》合并而成華北局《人民日報》。

1944年2月19日,《晉察冀日報》刊登通訊《子弟兵的母親戎冠秀》。

“在日軍一次又一次的‘掃蕩’中,報社不得不經常轉移,就用騾子馱上鉛塊等印報設備,這也就有了‘八匹騾子辦報’的美談。”梁林江說,因為鉛塊比較重,為了轉移方便,報社還有個不成文的規定,就是“三千字內著文章”,“他們確實是‘一手拿筆、一手拿槍’,很了不起。”

辦報之余,鄧拓等報社人員也與馬蘭村民結下了深厚感情。至今舊址里還保存著一張完好的“公證狀”,上面寫明了馬蘭百姓借給報社的用具,撤離的時候報社對照記錄一一還給鄉親們,不拿百姓一針一線。

在那些艱苦歲月里,鄧拓視馬蘭鄉親為親人,馬蘭人也與鄧拓心連心。

![df0909[00-00-00][20250707-141636165]](http://www.hnqycm.com/pic/202507/08/da2b7e19-ce68-43cf-8e62-a0be0c4e4932.jpg)

報社給馬蘭的公證狀。長城網·冀云客戶端記者 康紫祎 攝

“我聽村里老人講,由于影響太大,日軍就把這份報紙視為眼中釘、肉中刺,想方設法拔掉這個釘子,所以在1943年大掃蕩的時候,就把馬蘭村包圍了。”梁林江說,當時報社同志們都已轉移,日軍就抓住老百姓逼問報社人員下落,但沒有一個人松口,最終,19位村民被殘酷殺害。

對此,河北師范大學中共黨史黨建研究院教授、博導張同樂評價,“八路軍和老百姓是分不開的,是魚水關系,正是這樣一種人民戰爭,是我們取得抗戰勝利的重要法寶。偉大的抗戰精神,實際上是在這些很普通的山區小院中孕育誕生、發揚光大。”

1942年,《晉察冀日報》編輯記者合影,前排右三為鄧拓。

時隔八十年,現在的馬蘭村,已是鮮花遍地,歌聲飄揚。這份改變,離不開鄧拓長女鄧小嵐的付出。

2003年,退休后的鄧小嵐回到馬蘭掃墓,看到這里的孩子們甚至連歌都唱不好。“沒有音樂,生活多苦啊!”從那刻起,鄧小嵐就下定決心,教這些抗戰老區的孩子們學習音樂。

于是,她組建了馬蘭小樂隊,十八年如一日教孩子們音樂、改善農村居住條件,直至讓這群來自太行深山的孩子們站上北京冬奧會的舞臺,讓如今的馬蘭呈現出新時代“美麗鄉村”的模樣。

這是又一個傳奇。

2022年2月4日晚,第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕式在北京國家體育場舉行。 這是“馬蘭花兒童合唱團”用希臘語在開幕式上歌唱。新華社記者 曹燦 攝

鄧小嵐生前曾多次說,從馬蘭走出去的革命后代沒有忘記馬蘭。鄧拓父女用兩代人的堅守,讓世人看到了信仰的力量和生命的回響。

“鄧拓、丁一嵐等眾多的抗戰將士,為中華民族的獨立解放奮斗了一生,而像鄧小嵐這些后人也傳承了這種愛國精神。雖然他們都不在了,但一代又一代人將繼續沿著先輩開辟的道路,在新時代接續奮斗。”張同樂說。

來源:冀云

編輯:王俏

責編:李志財

編審:劉福慶

監審:王勍